La vie rêvée d’ Auguste Boulanger

BOULANGER Auguste

Ses enfants et petits-enfants

Photo Christian Boulanger

Sommaire

Avant-propos

* Celui qui préféra l'aventure coloniale plutôt que de devenir agriculteur .

* La petite fille dont le père vendait des éléphants.

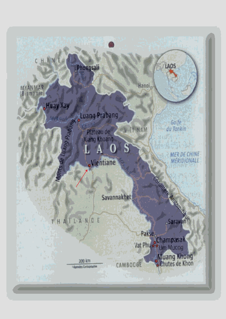

* Les années 1905/1913 - Quand un lorrain rencontre une Laotienne.

* Comment l'apprentissage d'une langue est une preuve d'amour.

* Et comment séduire son beau-père, "chasseur d'éléphants".

* 1920 : Le premier retour en France... "entre "hommes".

* Novembre 1920 : une petite fille naît à Vientiane alors que son père est en France

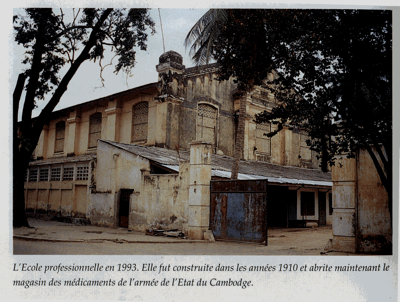

* 1922 : Le directeur de l'école professionnelle de Phnom Penh.

* 1924 - Comment une trop longue séparation peut faire naître des jumeaux.

* 1925 : Comment la conversion à la religion catholique est une autre preuve d'amour

* Chanla et ses deux religions.

* 1926 : Un enfant qui a du mal à reconnaître sa mère.

* 1928 : Le 2e retour en France avec toute la famille - L'apprentissage de la vie française.

* Les années 1930 : Une maîtresse femme qui gère plus de 15 h de plantations et une quinzaine de coolies.

* Une certaine famille Gouillon.

* Une vie facile, entourée de domestiques.

* 1930/1938 - Des enfants qui deviennent des jeunes gens et jeunes filles.

* 1938 - Auguste construit sa maison, 21 rue Francis garnier.

* 1939/1942 - Comment la guerre n'empêche pas l'amour...

Lucienne Boulanger et René Gouillon

Adrien Boulanger et Jeannette Gouillon

* 1942/1943 - La guerre et l'occupation de l'Indochine par les japonais

* 1943/1945 - Une jeune étudiante envoie un télégramme à ses frères et se marie

Suzanne Boulanger et Pierre Ourgaud

* 1946/1947 - Un père rentre en France malade…

* 1946 - Comment de 4 on passe à 7…

Lucienne et René Gouillon(suite)

* 1946 - Comment la guerre a parfois du bon… et une jeune fille rencontre un militaire

Denise Boulanger et Honoré Fermet

* 1947 - La nostalgie du pays mais… trois nouveaux petits-enfants et un mariage

Le retour

Suzanne et Pierre Ourgaud (suite et fin)

Jeannette et Adrien Boulanger (suite)

Denise et Marius Fermet (suite).

Ernest Boulanger et Elisabeth Sanorski

*1948 - Une année plutôt calme avec seulement un mariage et 2 naissances

Albert Boulanger et Marcelle Kérignard

Ernest Boulanger et Elisabeth Sanorski (suite)

Lucienne et René Gouillon (suite)

* 1949/1950 - Comment on devient le grand-père de 16 petits-enfants

Denise et Marius Fermet (suite).

Jeannette et Adrien Boulanger (suite).

Marcelle et Albert Boulanger (suite).

Jeannette et Adrien Boulanger (suite)

Epilogue

Avant-propos

Ce livre de famille retrace l'histoire d'Auguste Boulanger et de ses descendants.

L'aventure de ce livre a commencé avec Friquette Ourgaud, sa petite fille et fille de Suzanne, lorsqu'un jour du mois d'Août 1986 elle est partie, avec son magnétophone sous le bras, enregistrer à Séméac, celles que nous appelions les "tatas" c'est-à-dire les filles d'Auguste, Lucienne et Denise et sa belle fille Jeannette Gouillon. Etaient présents également son fils Albert et son gendre Renée Gouillon.

Malheureusement à cette date nos grands parents étaient décédés mais aussi une partie de ses enfants : Ernest, Adrien, Suzanne, Henri.

Auguste a eu 29 petits-enfants issus de ses 7 enfants.

Nous tous, ses petits-enfants, avons eu une enfance bercée par les histoires de nos parents qui nous racontaient leur vie en Indochine et que de rêves n'avons-nous pas faits en imagination.

Ensuite Friquette a commencé un important travail de généalogie et, grâce a l'informatique, elle a répertorié tous les descendants d'Auguste, et leurs conjoints, mais aussi la branche des sœurs d'Auguste (les familles Ferry et Esselin).

J'ai pris le relais au moment de ma retraite en complétant cette généalogie et en créant un site web afin que n'importe lequel d'entre nous puisse aller chercher les informations qu'il souhaitait sur sa grande famille.

Grâce à ce site, un nombre important de membre de la famille ont pu apporter des informations, des précisions, envoyer des photos manquantes…

Petit à petit nous avons récupéré ou pris un maximum de photos et avec les outils modernes d'aujourd'hui (scanneurs, ordinateurs) il a été facile de se faire "prêter" des photos pour la reproduction.

Christian Boulanger (petit-fils d'Auguste et fils d'Albert) a complété cette démarche en récoltant à son tour un nombre impressionnant de "vieilles" photos que, pour la plupart, nous n'avions jamais vues et il en a fait un montage vidéo sur CD.

C'est l'ensemble de ces démarches qui permet aujourd'hui de commencer à écrire un livre de famille.

C'est une première ébauche qui, au fil des années, est amenée à être complétée.

Bien sûr ce livre est fait pour nous, les cousins de la 1e génération, nous les petits-enfants d'Auguste et de Chanla, nous qui restons encore imprégnés des souvenirs des récits de notre enfance, des réunions de famille au 21 rue des Anglais autour de Bonpa et de mémé…

Mais il est surtout fait pour nos enfants, nos petits-enfants… afin qu'ils se souviennent que s'ils sont en train de feuilleter ce livre c'est parce qu'un jour un lorrain a aimé une laotienne…

Je dédie ce livre à Auguste et Chanla

Josy Dienot (née Ourgaud) - petite fille d'Auguste et fille de Suzanne.

Auguste, Félix BOULANGER est né le 27 novembre 1885 à Maixe, petit village de Lorraine.

Il est le seul garçon d'une famille de 6 enfants.

Son père, Félix, Joseph Nicolas BOULANGER est né le 17 juin 1853 et décédé le 24 mars 1921 à Maixe à l'âge de 67 ans. Il était agriculteur, propriétaire d'une ferme à Maixe.

Sa mère, Marie, Félicité ADAM est née le 30 mars 1855 à Maixe et décédée le 29/01/1937, à l'âge de 81 ans.

Félix Boulanger et sa femme Marie Adam. Marie Adam avec ses petits-fils Ernest et Adrien

et ses deux petites filles Marguerite et Renée (bébé) Esselin

Un petit village Lorrain : Maixe

Auguste a eu 5 sœurs

-

✤* Marie Félicitée BOULANGER est née le 10/12/1883 et décédée en 1959, à l'âge de 75 ans.

Elle épousera Jules Ferry

Marie Félicitée Boulanger et Jules Ferry

-

★Marie Augustine BOULANGER est née le 15/11/1884 et décédée le 05/09/1885, à l'âge de 10 mois.

-

★Marie Angèle BOULANGER est née le 04/11/1887 et décédée le 11/11/1888, à l'âge de 1 an.

-

★Eugènie, Marie Marguerite BOULANGER est née le 13/08/1890 et décédée le 01 avril 1948, à l'âge de 57 ans.

Elle était célibataire -

★Marguerite, Marie BOULANGER est née le 31/05/1895 et décédée le 24/07/1971, à l'âge de 76 ans.

Elle épousera Henri Esselin

Marguerite Boulanger et Henri Esselin

Auguste n'était pas très attiré par la profession d'agriculteur et ne voulait pas prendre la suite de son père. Après son brevet élémentaire du 2e degré, il s'engage dans la marine comme enfant de troupe, sans le dire à ses parents.

Il se trouvait à Nancy et c'est là que se trouvait le bureau d'engagement.

Il a profité de l'occasion pour s'engager (ce devait être dans les années 1905, il avait 20 ans).

Il est d'abord parti à Brest à l'école des mousses de la marine. Ensuite il a fait l'école des mécaniciens à Saint Mandrieu. C'est comme ça que plus tard il deviendra directeur de l'école pratique à Phnom Penh (Cambodge) parce qu'il avait un brevet de mécanicien.

En 1908 diplômé, il part pour Indochine. Il a 23 ans

Il passe quelque temps à Saigon.

La France détache alors des marins pour aller au Laos défendre le Roi menacé par des Siamois, en remontant le Mékong sur des canonnières.

Il a été désigné...

Arrivé au Laos, c'est là que son destin va changer...

Le Roi le prend en affection parce qu'il venait réparer ses canots à moteur.

Il reste alors au Laos pour s'occuper de l'entretien de la flottille royale.

Il est nommé chef de la flotte royale jusqu'en 1922.

Il a été l'un des rares Français à avoir l'honneur de se promener avec le roi, sur la jonque royale.

Lucienne : " Là bas c'est le seul qui n'a pas de concubine. Tous les Français, ses copains, qui arrivaient là-bas, avaient une concubine.

Lui est timide, c'est un lorrain... droit, strict avec ses principes, et il n'a pas de concubine. Alors ses copains lui disent : "il ne faut pas que tu restes comme ça (il avait 27/28 ans, c'était vers 1913), on va te chercher une bonne femme".

CHANLA est née le 30 janvier 1886 et elle est décédée le 07 avril 1974 à Séméac(65), à l'âge de 88 ans.

Lucienne : "Son père (dont on ignore le nom) est laotien. C'est un chef de village.

Il a des esclaves et une fois par an, avec ses esclaves et un éléphant "appelien" (c'était un éléphant domestiqué), il va dans la forêt pour capturer les éléphants sauvages et ensuite les revendre.

Il les amène chez lui, il les domestique et après il part les vendre à la frontière de la Cochinchine ou du Siam, ça dépendait de la demande, et bien sûr il part à pied et à dos d'éléphant.

Il y avait des esclaves à cette époque-là et Chanla se souvient s'être fait porter par les esclaves jusqu'à l'âge de 14 ans quand elle n'avait pas envie de marcher.

Chanla a une vie très heureuse comme enfant là-bas. Elle a beaucoup de frères et de sœurs, mais ils sont tous morts et elle est restée la dernière survivante."

Lucienne : " Chanla a quitté son village pour faire le commerce du tissage. Elle vient de s'installer chez sa cousine à Vientiane parce que là elle pouvait vendre plus facilement des tissus aux femmes des Français. Elle trouvait là plus de clients que chez les campagnards.

Il y a toujours une entremetteuse, des marieuses... et c'est comme ça qu'on a présenté Chanla à Auguste."

(Il y a une autre version de la 1e rencontre d'Auguste et de Chanla racontée par René Esselin en 1998 : Auguste se promenait dans les rues de Vientiane lorsqu'un pot de fleurs lui est tombé sur la tête par accident. La famille laotienne à qui appartenait ce pot est vite descendue pour le secourir, voir s'il n'a pas mal et l'a fait monter dans l'appartement pour soigner sa bosse... C'est là qu'il vit pour la première fois Chanla qui habitait sans doute chez sa cousine).

Denise : " Chanla, au début, est farouche, elle a peur, elle ne connaît pas les Français, surtout grands comme ça ! (Auguste mesurait 2 m et chaussait du 48).

Les premiers Français qui sont arrivés au Laos faisaient un peu peur.

Auguste, pour apprivoiser Chanla, s'est dit "eh bien il faut que j'apprenne le Laotien, je pourrai lui parler et je n'aurai pas besoin d'intermédiaires".

Il se mit alors à apprendre le Laotien, à le lire mais pas à l'écrire, à le parler comme il faut, pas comme les coolies. Il n'utilise pas les termes populaires. Là-bas il y a deux langages, le langage parlé, de la rue et le langage littéraire."

Pendant toute leur enfance, ses enfants entendront leur père parler un langage choisi. Il n'a jamais employé le langage populaire, il ne disait jamais "tu". "Tu" c'est inférieur, il disait "vous". Les enfants ont toujours vouvoyé leurs parents.

Il a donc fallu qu'il apprenne à parler laotien et ensuite ils se sont mis en ménage.”

Très vite Chanla est tombée enceinte

Leur fille Marguerite, l'aînée, est née en 1914 (elle décédera en 1920 du croup).

Puis sont nés :

Ernest (1915) Adrien (1917) Lucienne (1919).

Chanla ne sait pas comment annoncer sa liaison avec un français à son père.

Lucienne : "Elle (Chanla) se disait "comment il va prendre ça ?", parce que le grand-père était un notable et elle pensait qu'il n'accepterait pas que ses enfants se marient comme ça...

Elle a eu quand même Marguerite ensuite Ernest, Adrien, Lucienne et Suzanne.

Il fallait se décider à présenter son fiancé au père... Ils ont pris leur courage à deux mains et ils sont partis voir le père.

C'est que les bruits se propageaient très vite là-bas. Mon grand père le savait depuis longtemps, mais ce n'est pas lui qui allait faire le premier pas... Alors ma mère se décida à aller au village.

Mon grand père ne vit pas leur visite d'un bon œil, il les a chassés à coups de sabre ! oui à coups de sabre ! oui c'est vrai, le sabre est encore chez Ernest.

Mon grand père l'a donné ensuite comme cadeaux à Ernest.

Il ne voulait pas les recevoir, il disait "qu'est-ce que c'est ça, c'est un martien, il n'est pas de notre race, il n'est pas de notre religion".

Mais mon père ne se découragea pas, c'est ça la force de mon père. Il ne se découragea pas parce qu'il était droit, qu'il respectait tout le monde. Alors il va s'acharner, il va y aller tous les week-ends.

Le grand père est forcé de voir que ce n'est pas un homme autoritaire, qui commande et il l'accepte dans la famille.

Il l'a tellement bien accepté qu'il a exigé de mon père deux choses en cadeau, ce qui était un honneur :

- que ma mère l'enterre à la mode laotienne, c'est-à-dire avec les cérémonies funéraires

bouddhistes, parce qu'il

faut que ce soit les enfants qui le fassent et elle était la dernière survivante.

- que mon père lui fabrique et lui fasse cadeau d'un cercueil.

Mon père lui a donc fait un joli cercueil sculpté et bien garni et que mon grand père a mis sous son lit, il dormait dessus. Il était très fier de son cercueil, il le montrait à tout le monde. Ces gens-là n'avaient pas peur de la mort. Au Laos la mort n'est pas une chose effrayante, ça fait partie de la vie, c'est la fête. Quand les gens meurent c'est une grande fête. Quand mon grand père est mort, il a été incinéré, mon père a payé tous les frais. Il vénérait mon grand père comme son père, il avait engagé des musiciens selon la coutume, des bonzes..."

En 1920, son père étant très malade (il décédera en mars 1921), Auguste rentre en France avec ses deux fils aînés : Ernest et Adrien. Il y reste 1 an et demi.

Lucienne : "C'est à cette époque-là que ma grand-mère de France (la mère d'Auguste, Marie Adam épouse de Félix Boulanger), qui correspondait toujours avec son fils, lui a dit "rentre le plus vite possible en France, ton père (Félix Boulanger) se meurt.

Alors mon père est obligé de rentrer et ma grand-mère de France lui dit : "si tu rentres amène tes aînés pour qu'on les élève à la mode française".

Ma grand-mère de France, loin du Laos, s'imaginait que c'était des pays de sauvages, des pays barbares...

Il faut dire qu'il n'y avait pas d'école à cette époque-là (vers 1920) mais il y avait assez de Français pour vivre en communauté à l'européenne. C'est comme ça, c'est le destin...

Et voilà que mon père prépare tout pour amener les trois aînés : Marguerite, Ernest et Adrien. Moi je n'avais qu'un an, je ne pouvais pas me séparer de ma mère, j'étais trop petite. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec une fille de 1 an dans le bateau pendant 1 mois ? Ce n'était pas possible et puis ma mère n'aurait jamais voulu se séparer de tous ses enfants.

Avant de partir il avait pris toutes ses précautions pour que ma mère ne soit jamais dans le besoin. Il avait prévu assez d'argent pour lui donner tous les mois par un ami qu'il avait là-bas. C'était un ami très cher et il lui avait aussi donné une procuration pour reconnaître l'enfant qui allait naître (Suzanne).

Il avait tout préparé parce qu'il partait et qu'il ne savait pas quand il allait pouvoir revenir.

Tout le monde les a accompagnés jusqu'à Saigon, en barque, en sampan sur le Mékong. C'était une vraie expédition qui durait des jours et des jours. Quand on remontait le fleuve, il y avait des chutes. On faisait 10 m et on reculait de 3 m. Ça n'en finissait plus, ça durait très longtemps un voyage sur le Mékong.

Arrivée à Saigon Marguerite qui avait attrapé le croup (complication de la diphtérie) ne pouvait plus voyager. Elle était paralysée, elle ne parlait plus. Il a fallu la mettre à l'hôpital des sœurs. Elle avait 7 ans. Son voyage a été annulé et mon père est parti avec les 2 garçons.

Ma mère est restée à Saigon avec moi jusqu'à la mort de Marguerite et avec une bonne laotienne. Puis elle est revenue à Vientiane au Laos."

Le 21 novembre 1920, Chanla met au monde sa 3e fille, Suzanne, alors qu'Auguste est encore en France.

Suzanne 1922 : Chanla et ses deux filles : Lucienne et Suzanne (dans les bras d'une amie)

Auguste revient au Laos en 1922. Il a laissé les deux garçons, Ernest et Adrien, en France, à la grand-mère, pour les élever à la française.

Il les avait reconnus, même s'il n'était pas marié, il fallait donc que les enfants restent avec la grand-mère qui les réclamait pour les élever à la française.

La France cherche alors un nouveau directeur pour l'école professionnelle de Phnom Penh. L'école forme des apprentis en ébénisterie, ferronnerie et mécanique. Elle a entendu parler d'Auguste Boulanger alors chef de la flotte du roi du Laos.

Elle lui propose le poste qui accepte malgré son attachement au Laos car ses enfants grandissent et au Laos il y a peu d'écoles françaises. Il part donc à Phnom Penh où il est nommé directeur de l'Ecole professionnelle. Il a alors 37 ans. Il devient fonctionnaire de l'état français.

Vers 1925 : Auguste à l'école professionnelle

Chanla mettra 1 an et demi pour le rejoindre à Phnom Penh.

Entre le séjour en France d'Auguste (1 an et demi) et le départ de Chanla pour aller à Phnom Penh ils auront été séparés pendant plus de 3 ans.

Il s'ensuivra 9 mois plus tard la naissance de Denise et Albert (jumeaux)…

Albert et Denise

Denise : "On t'a raconté l'histoire de notre naissance à Albert et à moi ?

Comme nous sommes nés jumeaux, c'est une coutume laotienne pour conjurer le sort, pour qu'on ne meure pas, on nous a mariés.

Pour les laotiens, nous sommes tous des réincarnés. Alors si des jumeaux viennent comme ça, tous les deux, c'est qu'ils étaient déjà mari et femme dans l'autre vie et qu'ils ont demandé à renaître ensemble.

Pour conjurer le sort il a fallu refaire un mariage pour qu'on ne meure pas. C'était la coutume.

Mon père respectait les coutumes, la religion, les bonzes sont venus chez nous. Ca a été une vraie cérémonie de mariage avec les fleurs, les prières des bonzes, les bougies...

Lucienne : " Ma grand-mère française qui commençait à être en contact avec ses petits-enfants, avec une partie, en voit arriver d'autres...

Ma grand-mère était quand même régulière, c'était une lorraine, elle voulait que mon père soit honnête, qu'il ait une situation régularisée. Elle talonnait mon père en lui disant "il faut que tu te maries avec la mère de tes enfants, ce n'est pas possible que tu restes comme ça".

Mais il ne pouvait pas se marier car elle n'était pas catholique.

A cette époque, il n'était pas possible qu'un Français, fonctionnaire par-dessus le marché, se marie avec quelqu'un d'une autre religion que la religion catholique et surtout d'une autre race. Et puis, au Cambodge il n'y avait pas de prêtre, ni de religieuse. Il fallait attendre un événement...

Or il s'est trouvé qu'un jour il y a eu des congrégations de l'église du Laos qui sont venues au Cambodge. Et c'est comme ça que mon père qui était très très lié avec les missionnaires du Cambodge a pu confier ma mère aux sœurs laotiennes. Ma mère est partie au Laos en emmenant les jumeaux qui étaient bébés, avec une bonne.

Moi je suis restée avec mon père et Suzanne.

Ma mère est restée un an au Laos. Quand elle est revenue, elle savait son catéchisme, elle savait bien lire le Laotien parce que mon père lui avait appris à lire le Laotien et à signer le nom de "Marie-Louise" en français.

Arrivée au Cambodge elle s'est fait baptiser et il a fallu qu'elle vienne faire sa communion et son baptême avec son mari et avec sa famille. C'est là qu'elle a pris M. Watel comme parrain et Mme Bonnefond comme marraine, c'étaient des amis.

Ils se sont mariés le 24 mars 1925. Il avait 39 ans et elle, 39 ans. Elle s'est mariée enceinte d'Henri (qui naîtra le 8 février 1926) et il est le seul enfant "légitime."

Henri

Denise : "Ma mère (Chanla) a toujours pratiqué les deux religions. Elle ne pratiquait plus le bouddhisme, elle n'allait plus à la pagode, mais elle côtoyait les bonzes.

Elle lisait des contes sur un livre en feuille de lotamier, des légendes qu'elle lisait en chantant. C'était une légende très intéressante que nous on aimait écouter. C'était une légende avec un peu de mythologie laotienne, des génies, des déesses...

Elle se couchait nue sur sa natte avec une petite lumière à côté d'elle et elle nous chantait ça. Elle lisait en chantant, elle psalmodiait. Comme il était très lourd elle lisait allongée. Ce n'était pas écrit en langage ordinaire. J'aimais bien."

Denise : " Ma mère pratiquait deux religions. Quand il y avait la fête du riz à la plantation, il y avait toujours notre curé qui était invité avec les bonzes.

Le père Bernard venait à la plantation, il était invité à notre table française et il y avait, sur le bas flanc, les bonzes.

Les bonzes et les missionnaires étaient très bien ensembles. Ils se voyaient, ils se parlaient... seulement chacun avait sa religion, chacune avait ses coutumes.

Les bonzes ne devaient pas toucher les personnes, ne devaient pas regarder les jeunes. Pour parler à Lucienne et Suzanne, ils devaient mettre l'éventail devant la figure.

Un bonze quitte son état de bonze pour se marier. Un homme marié ne peut être bonze. Comme pour l'armée tout garçon doit être bonze pendant un an."

Jeannette : " il y avait un vieux bonze, quand j'ai eu mal à mon pouce, à la naissance de Michel, qui est venu me soigner et me guérir mon pouce. Il était resté longtemps bonze, il venait nous lire les lignes de la main... Il venait souvent chez la mère..."

Lucienne : "Tant qu'ils étaient en état de bonze, les bonzes ne devaient pas s'approcher des femmes, ils ne devaient pas les regarder et les femmes ne devaient pas s'approcher d'eux, même pour leur donner quelque chose. C'était strict, c'était les coutumes, la religion.

Ma mère a toujours respecté ces coutumes. Nous, nous y étions habitué parce que nous habitions là-bas, c'est normal. On ne devait pas les insulter et eux non plus n'insultaient pas nos curés, au contraire ils les respectaient.

Il y avait aussi des Protestants, on se respectait. La preuve c'est que quand le gouverneur faisait des fêtes, il recevait tout ce monde-la, c'est normal."

1932 - Communion d'Albert, de Denise et d'Henri

Ernest et Adrien sont restés en France, ils sont restés 5 ans sans venir au Cambodge, de 1921 à 1926.

A 7 ans, Adrien, qui était chez la tante à Saint Nicolas, jouait avec des gosses lui ont lancé une pierre sur le tibia. Ça s'est infecté et ça ne s'est jamais cicatrisé. Il a fait une ostéomyélite.

Adrien

Alors son père qui était très ami avec les directeurs des autres établissements du Cambodge et avec les docteurs, décide de ramener son fils à Phnom Penh.

Il y avait un très bon docteur à l'hôpital qui était très renommé.

Comme Auguste ne pouvait aller chercher Adrien lui-même en France, il l'a confié à un collègue qui revenait de France.

Lucienne : "Arrivé à Saigon mon père est allé le chercher. Nous, on était au Cambodge et bien sûr on l'attendait.

Comme c'est un pays très chaud, on s'habillait peu, très légèrement, des habits qui flottaient, on était presque nus. Mon frère lui arrivait de France, habillé des pieds à la tête, d'un pays froid à un pays chaud. Il rentrait pour la première fois au Cambodge.

Ma mère portait toujours ses robes laotiennes. Mon père mangeait toujours à une table, mais elle, à cette époque-là, elle ne voulait pas manger à table, elle mangeait par terre sur une natte, car c'était plus pratique pour se baisser, prendre les plats. Nous on mangeait aussi avec notre mère.

Quand mon père et Adrien sont arrivés de Saïgon c'était l'heure du repas. On était tellement contents de voir notre père qu'on s'est levé, nos combinaisons qui flottaient...

A force d'avoir des grossesses, ma mère qui était petite avait beaucoup de ventre et elle était brune forcément.

Adrien qui arrivait de France était aussi un petit brun, il n'était pas blanc. Mais voyant cette femme que mon père lui présentait comme sa mère, une petite bonne femme toute noire, avec un gros ventre, il s'est écrié "c'est ça ma mère ? Ce n'est pas ma mère, elle est en France. Il pensait à Marguerite. Il pleurait, il voulait retourner en France. Il était parti bébé...

Nous on le regardait comme une bête curieuse, c'était la première fois qu'on avait un grand garçon chez nous, tu parles d'un événement ! On était naïves à ce moment-là.

Mon père l'a mis à table pour manger et nous on le regardait manger cuillère par cuillère parce qu'il ne mangeait pas comme nous. Nous, on mangeait avec les mains, lui il mangeait comme les Français. Ma mère a voulu le baigner et ça a été un drame "qu'est-ce que c'est que cette femme toute noire ?"... alors mon père lui a fait comprendre que c'était sa mère.

Le contact s'est vite fait par la suite. On l'a fait soigner. Tout le temps des os lui poussaient, c'était très bizarre. On lui faisait faire des cures de soleil, c'était grave, on l'avait raclé, on a tout fait. C'est pour ça qu'il était tout maigrichon. Après, ça s'est mis aussi dans les doigts, il avait un doigt tout raide..."

Les enfants grandissent. Ils vont à l'école des sœurs à Phnom Penh

La famille habite dans une grande maison située dans l'enceinte même de l'école professionnelle.

1927 - Chanla et ses enfants

De gauche à droite : Albert, Ernest, Chanla, Henri, ?, Denise, Adrien

Où sont passées Lucienne et Suzanne ?

Les fonctionnaires des colonies, lorsqu'ils étaient restés 5 ans au loin, avaient droit à un an de congé. Aussi, en 1928, toute la famille rentre en France pour un an et Auguste achète une grande maison à Saint Nicolas de Port.

Lucienne : "je m'en souviens très bien, j'avais 9 ans et j'ai fait ma 1e rentrée à l'école en France.

Ma mère est rentrée avec nous, les 6 gosses, à Saint Nicolas (Ernest y était resté).

Comme mon père était déjà gradé dans l'enseignement, il avait le droit de rentrer avec un domestique payé par l'état. Alors ma mère a pris un boy, on a voyagé avec un boy jusqu'à Saint Nicolas.

Pendant un an, on est allé à l'école et c'est comme ça qu'on a connu pour la 1e fois toutes les saisons, l'été, l'automne, l'hiver... On a connu la neige pour la 1e fois. Au Laos il n'y a que 2 saisons : la saison sèche et la saison des pluies.

Je me rappelle du voyage, j'avais 9 ans. Ma mère rentrait avec plein de choses. Il fallait qu'elle amène toutes ses affaires parce que le Cambodge n'était pas son pays. Elle avait mis tous ses bijoux sur nous, plein de bijoux pour ne pas payer la douane...

Arrivés à la gare de Saint Nicolas, je m'en souviens toujours, notre oncle Henri (Henri Esselin, époux de Marguerite Boulanger, sœur d'Auguste) est venu nous chercher avec le Tilbury (cabriolet découvert à 2 places tiré par un cheval) et il nous a amené à Saint Nicolas.

Il y avait Ernest qui nous attendait avec toutes les tantes et la grand-mère. Nous, on les voyait pour la première fois. Ernest avait 13 ans".

1928 - photo de famille à Maixe (54)

Devant : Albert, Denise, Henri

Au 2e rang : le boy, Ernest, Suzanne, la grand-mère Marie Adam (mère d'Auguste) Lucienne et Adrien

Derrière : Marguerite (sœur d'Auguste) Auguste et Chanla

Lucienne : "Ensuite Adrien est revenu avec nous à Phnom Penh.

Ernest est resté tout seul en France.

On est revenu plusieurs fois à Saint Nicolas lorsque mon père avait ses congés et on allait dans la maison qu'il avait achetée."

A son retour à Phnom Penh, Auguste achète une première plantation de kapok, maïs, riz, manioc…à 18 km de Phnom Penh vers le sud, après Takman. Il faut prendre un bac pour y aller.

Il achètera une 2e, plantation de coprah.

Lucienne : "Mon père s'achetait des terrains, des concessions, des terres qui n'étaient pas cadastrés et donc qui n'appartenaient à personne... En réalité ils appartenaient à quelqu'un, il y avait des propriétaires, mais ils n'étaient pas déclarés. Qu'est-ce qu'à fait le gouvernement ? De voir ça c'est une injustice parce qu'il n'avait pas à se mêler de ces choses-là... Il a ramassé toutes les terres pour refaire des parcelles pour les revendre. Il les a prises parce qu'elles n'avaient pas de nom, c'était un droit coutumier.

Et les pauvres gens ont été obligés de se soumettre car c'était de pauvres paysans illettrés.

Il y avait aussi des parties incultes, alors le gouvernement les a cadastrées et a incité mon père à les acheter. Les Français, les patrons, les directeurs disaient à mon père d'acheter.

Mais mon père répondait "qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?" "Comme ça le dimanche ça vous fera passer des week-ends, faire des marches, des amusements...".

Il avait l'habitude, mon père, d'être toujours embobiné par les autres. Les gens venaient toujours lui demander de l'argent et il donnait comme ça... Ma mère était toujours furieuse après lui pour ça.

Il avait donné sa parole pour acheter cette concession qui représentait une cinquantaine d'hectares incultes par dessus le marché.

Alors quand il a signé il a commencé à fuir ma mère car elle était furieuse.

C'était elle ensuite qui était constamment à la plantation. C'est là qu'ils ont planté du maïs, du kapok, du soja. C'est elle qui s'en occupait car lui était directeur de l'école et il n'y allait seulement que pendant le week-end.

La famille à la plantation

Lucienne, Mémé Gouillon, Henri, Auguste, Chanla, Jeannette

Mon père se laissait tellement embobiner par les gens qu'une fois, il a rencontré un maître d'esclaves, un Laotien, un notable laotien qui lui a demandé de lui prêter de l'argent pour acheter des bambous au Laos. Or le bambou n'a jamais existé et l'argent à disparu.

Alors heureusement que ma mère, qui était une laotienne, s'est débrouillée. Elle a été jusqu'au Laos se disputer avec ce notable pour retrouver les sous. Mais comme il n'avait pas d'argent et qu'il avait des esclaves, il lui a donné une douzaine d'esclaves."

Denise : "Ce n'était pas vraiment des esclaves mais c'était des sauvages..."

Lucienne : "Non, c'étaient des esclaves. Ça existe encore maintenant, je vais te faire lire des articles si tu veux. En Thaïlande, ça existe encore maintenant. Ça a toujours existé. Quand notre mère a acheté Malie, qu'est-ce que c'était ? C'était une petite esclave, ce n'était pas officiel, c'était entre eux, ce n'était pas légal.

Ma mère pour reprendre son argent a pris des esclaves. Ils avaient un contrat de 5 ans. Ils ont travaillé chez elle pendant 5 ans et après elle les a renvoyés chez eux.

Des sauvages... de vrais sauvages qui vivaient avec des étoffes entre les jambes et les fesses.

Ils avaient scié leurs dents, ils avaient aux oreilles des pendentifs qui allongeaient leurs lobes d'oreilles. Ils venaient des montagnes, des hauts plateaux. C'étaient des "Krahs". Les "Gnakoués c'étaient les paysans, c'est comme quand ici on dit "espèce de paysan".

Les "Moïs" c'est vietnamien, les "Krahs" c'est laotien, "Méo" c'est de l'Annam."

A l'école, les enfants se font des amis. En particulier ils se lient d'amitié avec Jeannette et Renée Gouillon qui ont à peu près le même âge.

Leur père Justin Gouillon est douanier. Il a épousé une jolie vietnamienne Thi-Sau Nguyen. Les parents deviennent amis et se fréquentent très souvent.

Jeannette : "On s'est connu avec les Boulanger à Phnom Penh. Mon père y avait été muté

Un jour je me promenais et Suzanne m'a vu en voiture. Elle s'est arrêtée "Où est-ce que vous habitez ? On va se voir demain".

Lucienne : "Les Français avaient construit un lycée à Phnom Penh pour ceux qui avaient le certificat. René, à ce moment-là, était en France. Suzanne et moi on était au lycée à Phnom Penh. Nos parents se sont mis à se fréquenter, à se voir tous les jours."

Thi Sau NGUYEN et son fils René Thi Sau NGUYEN et ses enfants René et Jeannette

Thi Sau NGUYEN Justin GOUILLON

Denise "On jouait souvent au basket et il manquait une personne. Alors on jouait filles contre garçons. Il fallait faire des tournois contre les chinois, tous les soirs, après l'école pratique. Jeannette nous attendait, on habitait à l'école pratique."

Lucienne : "Pendant que le père et la mère étaient partis à la plantation, on allait danser avec les Laotiens à la maison. On faisait les 100 coups avec Badienne.

Le père nous obligeait à nous lever à 5 h du matin pour aller à la messe et ensuite aller à la plantation.

A cette époque il y avait des bacheliers laotiens qui étaient pensionnaires au lycée et qui sortaient le dimanche chez nous car nos parents étaient les correspondants de ces laotiens.

Il y avait Badienne (la nièce de ma mère) et pour elle, comme il n'y avait pas de pension pour les filles, elle logeait chez nous ainsi que Paulette ? Après elle a été chez les sœurs."

Jeannette : "Tous les jours de la semaine on attendait que le père et la mère partent à la plantation et moi j'arrivai et l'on passait l'après-midi à la maison."

Lucienne : "Ma mère était toujours à la plantation. Si mon père n'y allait pas pour le week-end, elle faisait un drame parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle bosse toute seule là-bas. Lui il y allait pour compter les sous.

Nous, on attendait qu'il parte, on ne le suivait pas.

Il nous disait" Vous venez ? Vous venez ?" "Non, non partez tout seul". Et on le laissait partir et après les autres s'amenaient.

On allait à la bibliothèque pour prendre des livres pour apprendre les pas de danse : le tango, la valse. On faisait de la musique, on lisait les livres et on faisait les pas.

On donnait congé à la cuisinière et c'est Badienne qui nous faisait de ces ratatouilles... On faisait la cuisine ensemble. On s'amusait bien..."

Ernest Adrien

Lucienne Suzanne

Denise Albert Henri

Lucienne : "Nous avions beaucoup de domestiques à la maison.

Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que là-bas il y avait une séparation entre le patron et les domestiques.

Je dis les domestiques parce que autrefois c'était comme ça.

Maintenant on appelle ça des employés de maisons, tout ce que tu voudras, c'est de la bêtise...

On ne se mélangeait pas à table avec les domestiques. Les patrons c'étaient les bourgeois d'autrefois en France. Mais nous en Indochine on n'a pas besoin d'être bourgeois, les domestiques sont les domestiques, les patrons sont les patrons."

Denise : "Mais quand même, les employés de la plantation de ma mère étaient nombreux et elle avait toujours une troupe de jeunes filles qui venaient la servir.

Il y avait des familles qui lui confiaient leurs filles pour qu'elle leur apprenne à gérer une maison.

Et elle, elle les mariait, elle s'occupait de leur mariage.

Et quand les jeunes hommes venaient demander leur main, c'est toujours à ma mère qu'ils venaient demander la main avec leurs parents.

Les Laotiens, les Cambodgiens, les Vietnamiens c'est pareil, c'est les mêmes coutumes."

Lucienne : "Là-bas ce n'est pas de l'esclavage, là-bas les parents sont tellement pauvres qu'ils placent leurs enfants, c'est une bouche de moins à nourrir.

On leur donnait un gros magot pour un ou deux ans. C'était un engagement.

Avec cet argent, ils refaisaient leurs rizières qui devaient être toujours inondées.

Quelquefois c'était la mauvaise période, la famine et les parents avaient besoin d'argent.

Et puis ils faisaient beaucoup d'enfants, alors un de moins, un de plus...

Dès l'âge de dix douze ans, les enfants étaient placés.

A 7 ans, ils portaient le panier au marché ou ils gardaient les autres enfants.

J'ai toujours vu des jeunes filles chez ma mère. Ce n'était pas des esclaves avec des baguettes et des fouets...

Il y en avait beaucoup qui restaient au service de ma mère jusqu'à leur mariage. Quand les parents ne venaient pas les "dégager", leurs enfants restaient.

Mais finalement les enfants étaient tellement habitués à leur patron qu'ils ne voulaient plus retourner chez eux. Tout simplement."

"Et il y en a eu jusqu'à 36 comme ça qui ne faisaient rien, qui étaient là juste pour arracher les cheveux blancs de ma mère ou s'amuser avec les enfants, ou faire des commissions, juste à la disposition de ma mère.

Si ma mère en appelait une, il fallait qu'elle soit là. Elles ne faisaient rien d'autre.

Légalement, quand on est français, on a un vrai boy stylé, une cuisinière stylée. Il y a aussi des aides cuisinières, il y en avait beaucoup... Filles ou garçons, ils faisaient de tout, il fallait qu'ils sachent faire de tout.

Et à force de rester, ma mère les mariait. Les parents n'y voyaient pas d'inconvénient parce que la jeune fille avait été élevée par ma mère, elle connaissait le travail, c'était une référence si elle partait travailler ailleurs.

Là-bas c'était un pays sociable, on venait chez toi, on te demandait ton avis, tu le donnais, tu ne te gênais pas, mais ça suffit. Là-bas les portes étaient ouvertes.

On ne devait pas cracher dans les plats. Tu mettais les morceaux dans ton assiette et ce qui restait tu l'amenais à la cuisine et ils mangeaient après nous.

Les Français du contingent et les Américains ne comprenaient pas... ils disaient qu'on donnait les restes, les déchets, mais ce n'étaient pas des déchets."

Denise : "Il y avait de l'affection, du respect entre le personnel et les patrons. Ce n'était même presque plus des patrons. D'ailleurs ils appelaient mon père "papa" et ma mère "maman", comme nous. On les connaissait sous le nom de "papa" et de "maman" là-bas."